明來暗「網」

網際網路的概念始於1960年代末期,起初是美國國防部因軍事目的而萌發網路的原始概念,爾後延伸發展至學術及商業界,近幾年甚至透過物聯網、智慧醫療、智慧城市等的發展,網路已拓展至你我的生活之中。時至今日人們對網路的依賴程度與日俱增,使其成為現代人不可或缺的必需品。然而,在無遠弗屆的網路帶給人們極大便利的同時,卻也因網路兼具無形、匿名、散布快速之特性,讓使用者疏於防備,甚至比實體接觸更容易落入有心人士設下的陷阱,再加上網路犯罪之罪證較實體犯罪更難取得且易毀損,是以網路所衍生出的犯罪防治,已然成為現下資訊化社會中至關重要的課題。網路犯罪又稱電腦犯罪,泛指所有與電腦相關的違法行為,可分為「以電腦作為犯罪場所(如在網路上進行詐騙、誹謗、賭博、販毒、恐嚇、侵犯他人智財權等)」或「以電腦作為犯罪客體(如駭客入侵電腦造成系統癱瘓)」此二類。

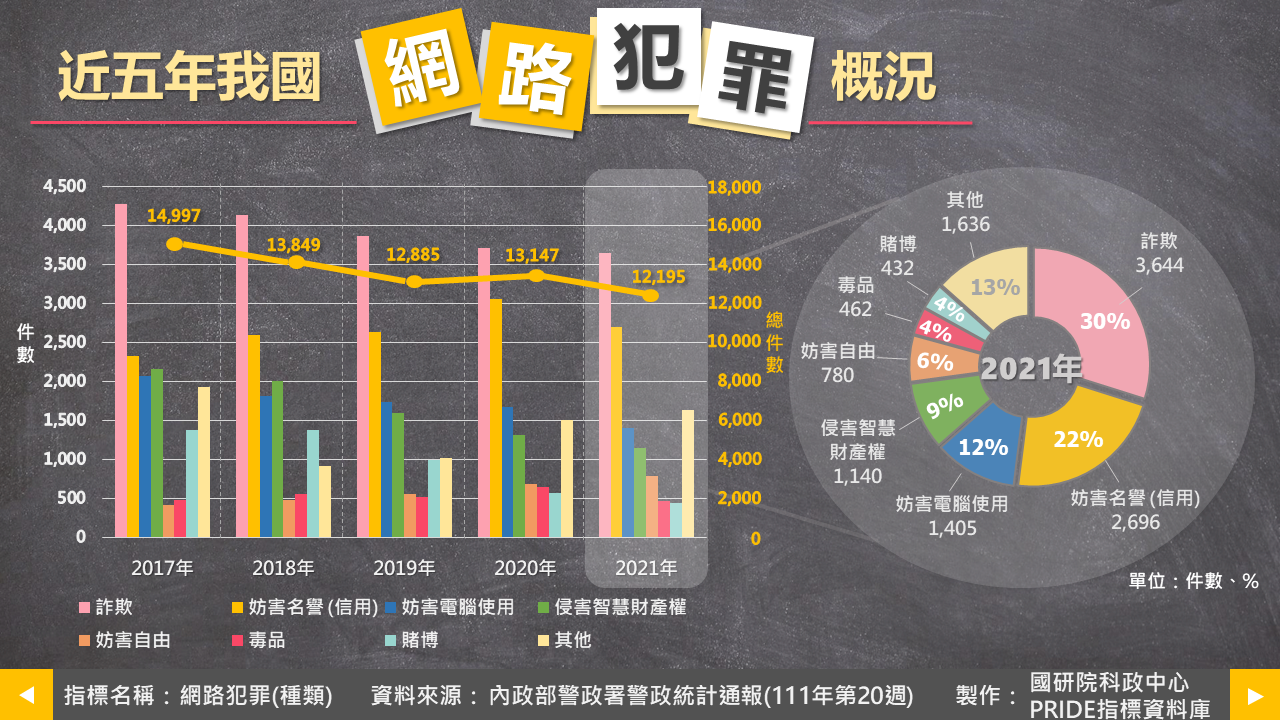

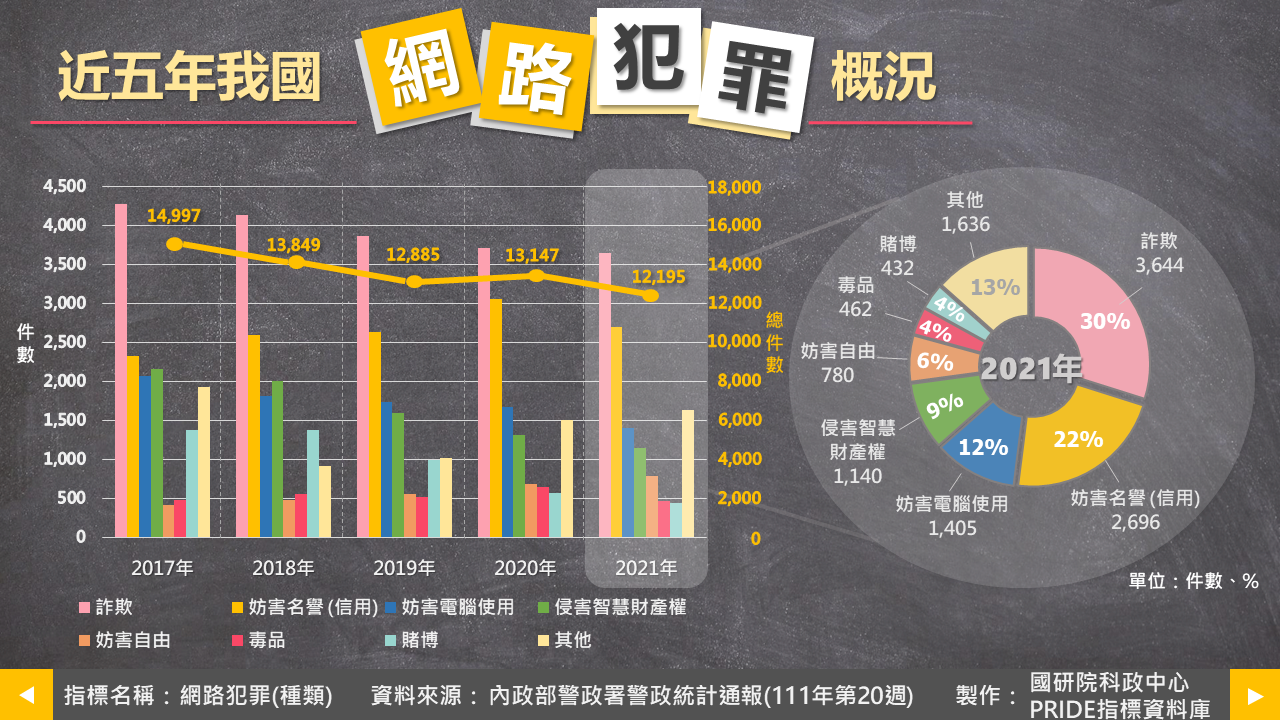

近五年我國網路犯罪總量除了在2020年稍微反彈外,大致呈現逐年下降的趨勢。新冠疫情在2019年底無預警地席捲全球,2020年正值我國疫情進入三級警戒之際,為避免人與人的實體接觸,大部分活動採網路線上進行(如居家辦公、遠距教學)。在百業蕭條之際,電子商務及各式線上活動乘著疫情的旋風逆勢崛起,也同時反映在網路犯罪的發生數據上,所幸至2021年網路犯罪總量已回歸正常範圍,如上圖(左)。此外,由上圖(左)亦可發現近五年詐欺、妨害電腦使用、侵害智慧財產權、賭博等項目有逐年遞減的趨勢,反觀妨害名譽(信用)、妨害自由則有上升的跡象。若進一步探究2021年網路犯罪的種類分布,可由上圖(右)看出「詐欺(30%)」案件(如廣告詐騙、購物詐騙、帳號竊取等)及「妨害名譽(信用)(22%)」案件(如誹謗、移花接木等)為我國網路犯罪的主要項目,合計約占五成。而有別於一般民眾對網路犯罪的印象,「妨害電腦使用」案件(如駭客入侵或干擾他人電腦、設備)僅占12%,「侵害智慧財產權」案件(如非法下載、盜版、轉貼等)則僅佔9%。此外,毒品販賣(4%)及賭博(4%)等犯罪行為也將犯罪場域拓展至線上,以觸及更多潛在的共犯及受害者,雖比例不高,但仍不可掉以輕心。

個人電腦及網際網路的發展造就了20世紀末的資訊革命,此爆炸性的突破不僅改變了商業模式,也大大扭轉了人們的生活方式。但在享受資訊化帶給我們便利的同時,應注重網路使用的禮節及道德,莫讓自己不經意成為網路犯罪中的加害者。此外,在無形的網路世界裡暢遊,更不應失去戒心,以免自己成為網路另一端不肖人士的待宰羔羊。

(上線日期:2022-07-29)