為愛遠「移」

隨著我國產業及人口結構發生了轉變,勞力密集產業(如建築業、製造業)缺工,以及高齡人口照護需求增長的問題慢慢浮現。我國於民國78年及81年先後引進從事低技術勞力工作的產業外勞,以及從事看護與家庭幫傭工作的社福外勞,以填補我國相關勞動力的缺口;另一方面為了給家人更好的生活,外勞們也滿懷著淘金夢來到了台灣。過去我們以「外勞(外籍勞工,Foreign Workers)」來稱呼離鄉背井來台灣就業的勞動者,然而不知從何時開始「外勞」這個中立的詞彙漸漸與負面形象連結,使得大眾對外勞這個名詞產生了偏見及歧視貶低的刻板印象。但其實早在1990年聯合國通過的《保護所有移工及其家庭成員權利國際公約》中,就已將「在其非國民的國家將要、正在或已經從事有報酬的活動的人」稱為「移徙工人(移工,Migrant Worker)」。有鑑於此,我國也正式於2019年將外僑居留證上的居留事由從原先的「外勞」更名為「移工」。

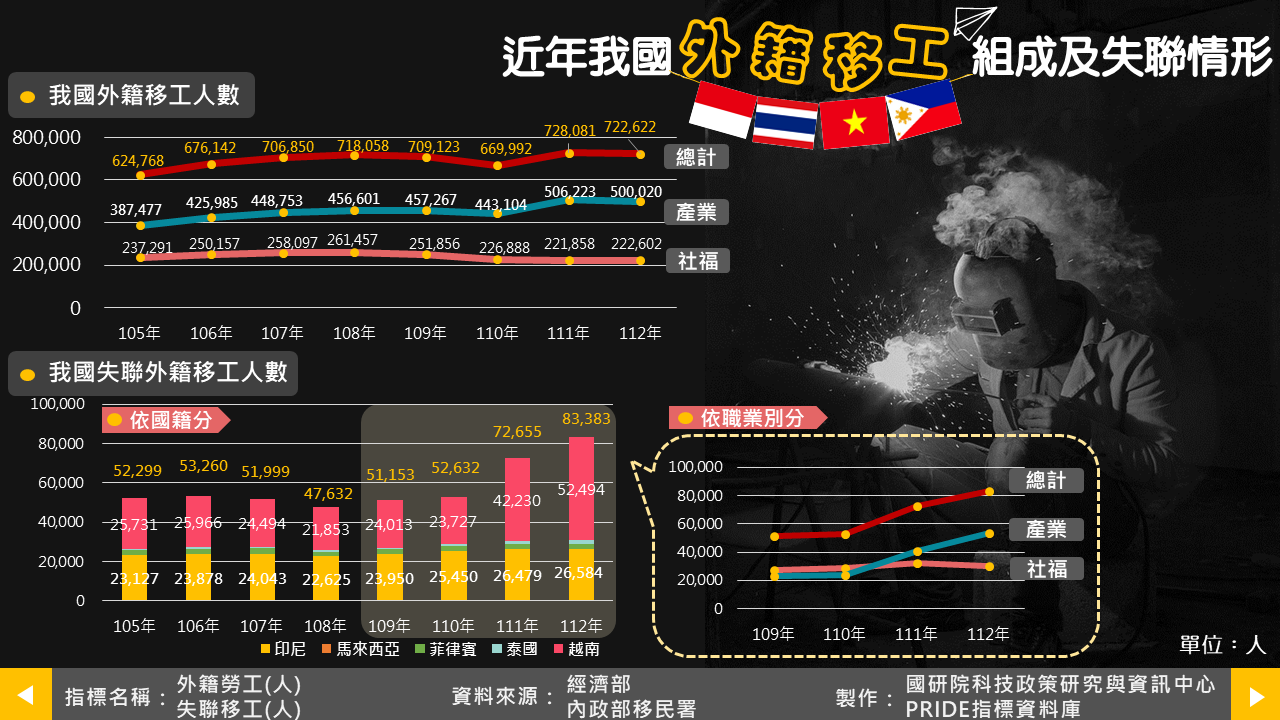

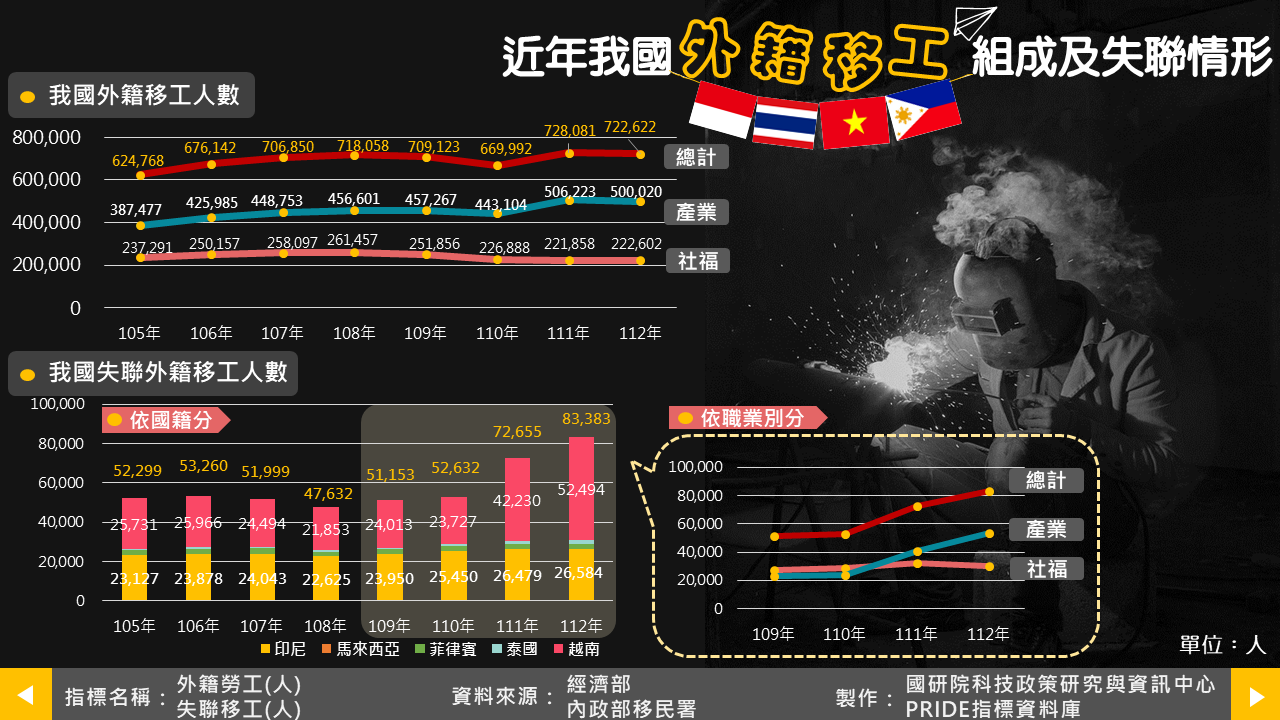

由上圖可看出,雖外籍移工引進政策已實行逾30個年頭,但我國外籍移工人數仍穩定持續向上爬升,截至今年初我國外籍移工總數已達72萬人,其中產業類與社福類移工的比例約為7:3,產業移工以越南籍(占45%)居多,社福移工則以印尼籍(75%)為主。近8年來產業移工的人數與占比逐年遞增,社福移工則有微幅遞減的趨勢。然而,在眾多的外籍移工中卻有部分因逃逸而處於失聯狀態。如左下圖所示,截至今年七月,我國失聯移工數已達8萬餘人,若觀察其國籍可發現有超過半數失聯移工屬越南籍,印尼籍居次。若以時間軸來看,我國失聯外籍移工數連年攀升,仔細觀察可發現越南籍失聯移工的大幅增加,是導致8年內增加6成逃逸移工的主因。若觀察其職業別,可從右下圖發現產業失聯移工與總體失聯移工的成長趨勢一致,產業移工的失聯狀況甚至在民國111年超越了社福移工。推測近兩年疫情的爆發為產業移工帶來了嚴峻的挑戰,他們不僅面臨停工和失業等經濟壓力,還得面對防疫資訊不對稱所帶來的健康不確定性。雙重威脅下使得部分產業移工不得已選擇冒險逃離工作地點,導致失聯移工增加。與此同時,由於防疫規定的實施,使得遭查獲的失聯移工其跨國移動受限,因無法按原計畫遣返回來源國,導致失聯移工數量難以下降。相較之下,社福移工的工作性質及環境相對穩定,因此較不易受疫情影響。

長久以來外籍移工對台灣的經濟和社會貢獻良多,但卻飽受低工資、高工時、非法仲介剝削、缺乏法律保護、工作及居住條件不良等不平等的對待,使其寧可冒險打黑工以賺取較高的報酬,甚或是選擇逃跑以保障自身安全。「逃跑」的背後隱藏著亟需處理的社會問題,而解決問題的關鍵便是建立平等的工作條件。建議政府除了強化保護外籍移工勞動權益的法律外,亦須加強中介機構與雇主的監管,以及積極改善移工的生活條件。透過政府、雇主、中介機構及全體國民的多方合作,讓外籍移工在台灣感受到友好及尊重,找到國人與外籍移工互利共生的平衡點,期望藉此降低外籍移工逃跑的動機,也避免「和春61號事件」的悲劇再度重演。

(上線日期:2023-09-30)