熱危機

隨著全球暖化,極端高溫事件頻繁,曾經幾天的高溫,如今卻持續數週,甚至貫穿整個夏季。世界氣象組織已確認2024年是有紀錄以來最熱的一年,比工業革命前平均地表溫度高出約1.55℃。頻繁的高溫,導致數千人中暑、熱衰竭、脫水而死,老年人、嬰幼兒、孕婦和室外工作者等群體的風險最大,也加劇了醫療系統的負擔。

傳統的氣象監測,以氣溫、降雨、濕度等的變化幅度為主,這些數據若未考量到「人口空間分布」,就無法真正反映氣象異常對社會的實質衝擊。OECD綠色成長指標「暴露於高溫日的人口比例」,結合了「氣溫門檻」與「人口分布」兩項要素,針對極端氣溫現象對人口的實際「接觸」程度進行衡量,是從「氣溫對人的衝擊」角度出發,讓我們可以深入觀察哪些國家、哪些地區的人民正面臨異常高溫所帶來對健康、生活及城市的挑戰。此指標的高溫日是指當日的最高氣溫超過35℃,暴露於高溫的人口則是指一年中至少有1日,至多14日處於這種氣候條件下的民眾比例。OECD使用的是由歐盟開發的Global Human Settlement Layer (GHSL) 人口網格與全球再分析氣溫資料(ERA5)進行疊合運算。

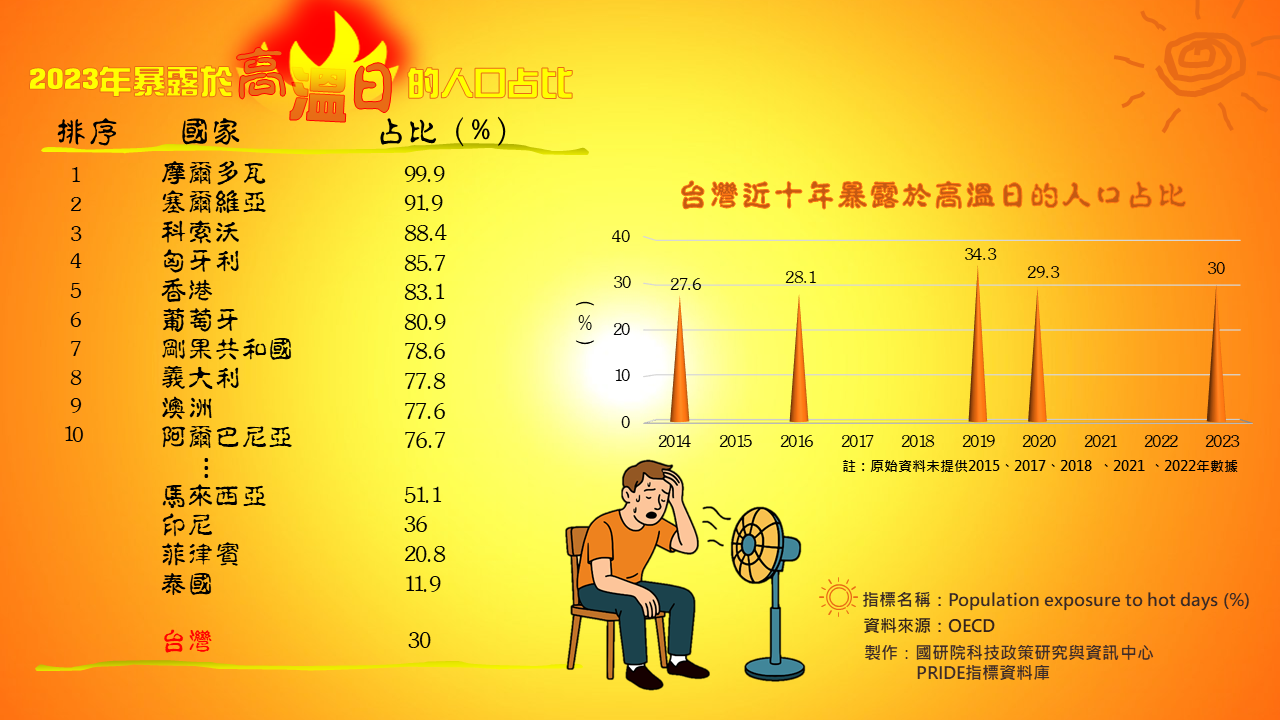

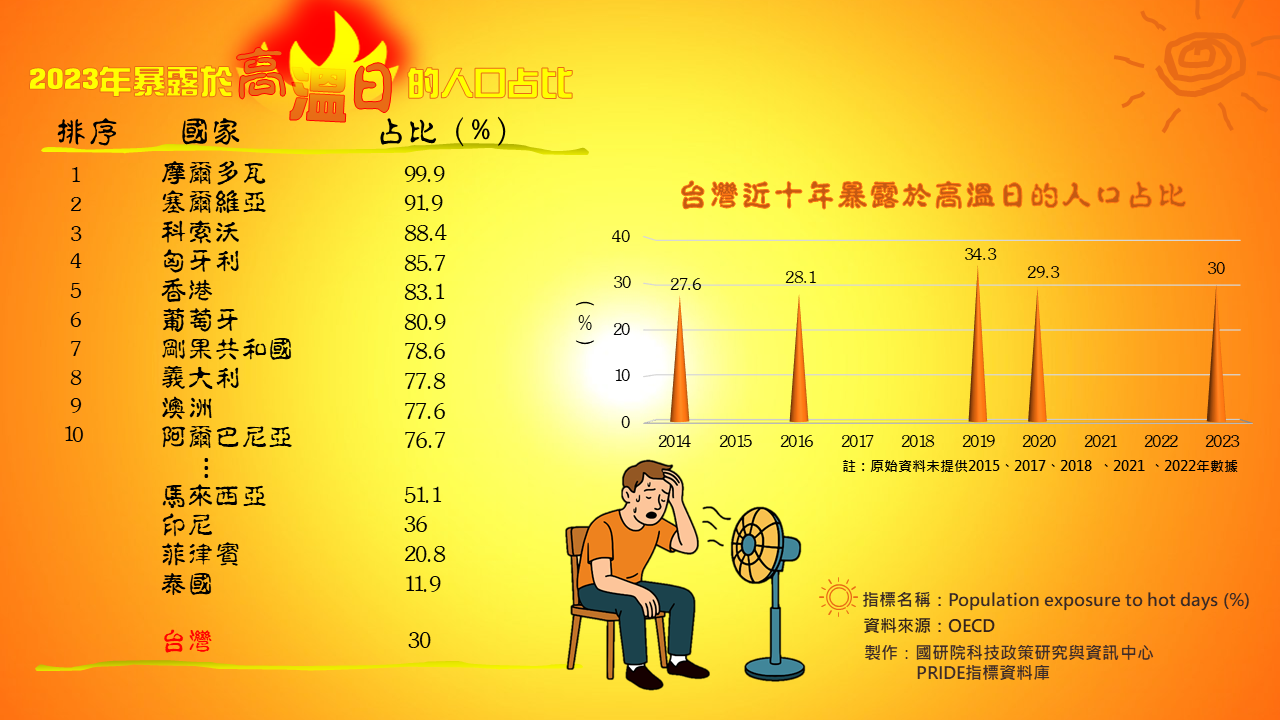

如左表所示,2023年暴露於高溫日的人口比例,前十名國家中就有7名為歐洲國家,依序為摩爾多瓦99.9%、塞爾維亞91.9%、科索沃88.4%、匈牙利85.7%、葡萄牙80.9%、義大利77.8%及阿爾巴尼亞76.7%。這印證了歐洲是全球暖化最明顯、最致命的地區之一,近日新聞也曾報導葡萄牙高溫逼近50℃、義大利高溫導致道路出現熔化現象。持續的高溫及偏高的暴露人口,不但凸顯了歐洲大陸氣候暖化的嚴重程度,也影響到健康和基礎設施問題。另外,這些地區往往人口密集,都市化程度高,都市熱島效應也加劇了人口高溫日的暴露風險。然而,位於赤道的馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國,高溫日暴露的人口比例分別為51.1%、36%、20.8%、11.9%,常年處於較高氣溫的這些國家,暴露於高溫日的人口比例反而遠低於屬於溫帶的歐洲,這主要因熱帶地區雲量高,午後雷雨頻繁,雖悶熱但氣溫穩定,且人口分布於農村、山區及沿海,受高溫衝擊比例較低,而2023年台灣則有近三分之一人口(30%)暴露於高溫日。

觀察台灣近十年暴露於高溫日的人口占比趨勢,如右圖所示,十年來呈現波動中上升。整體而言,暴露於高溫日的人口比例逐漸上升,顯示高溫影響的人口範圍有擴大趨勢,可能與高溫頻率與強度有關。台灣2019年高溫日暴露人口34.3%為近十年最高,依中央氣象署資料,2019年的年均溫較氣候平均值高出0.9℃,為臺灣氣象紀錄上第1暖。右圖也顯示台灣每年約有3成人口會經歷至少一天超過35℃的極端高溫。

極端高溫不再是偶發事件,已成為常態氣候的一部分。這不只是環保問題,更是健康、能源、基礎建設與社會公平的綜合挑戰。在這波氣候風險中,沒有人是局外人,我們應積極制定高溫行動計畫、預警系統、城市綠化、遮蔭設施、空調資源等,以因應持續增加的高溫日,這些都需要持續關注與跨部會合作才能達成。

關鍵詞:高溫日;全球暖化;極端氣候;人口分布

影音連結:https://youtu.be/s8vEnFL_89Q

(上線日期:2025-07-31)