媽媽的生死關

過去,老一輩流傳著「生贏雞酒香,生輸四塊板」,用來描繪媽媽賭上性命生產的艱辛跟危險,但即使在醫療科技發達的今日,生產過程仍充滿不確定性和高度風險,依據聯合國世界衛生組織(WHO)調查報告,2023年每天仍有超過700名女性死於與懷孕和分娩相關原因,這意味著全球每兩分鐘就有一名孕產婦死亡(註1)。

「孕產婦死亡率」(Maternal mortality ratio, MMR) 指的是「每10萬活產嬰兒中,孕產婦於懷孕期間或懷孕終止後42天內的死亡數」,它反映了與懷孕分娩相關的死亡風險,該指標通常作為監測孕產婦健康和安全是否改善的關鍵指標。

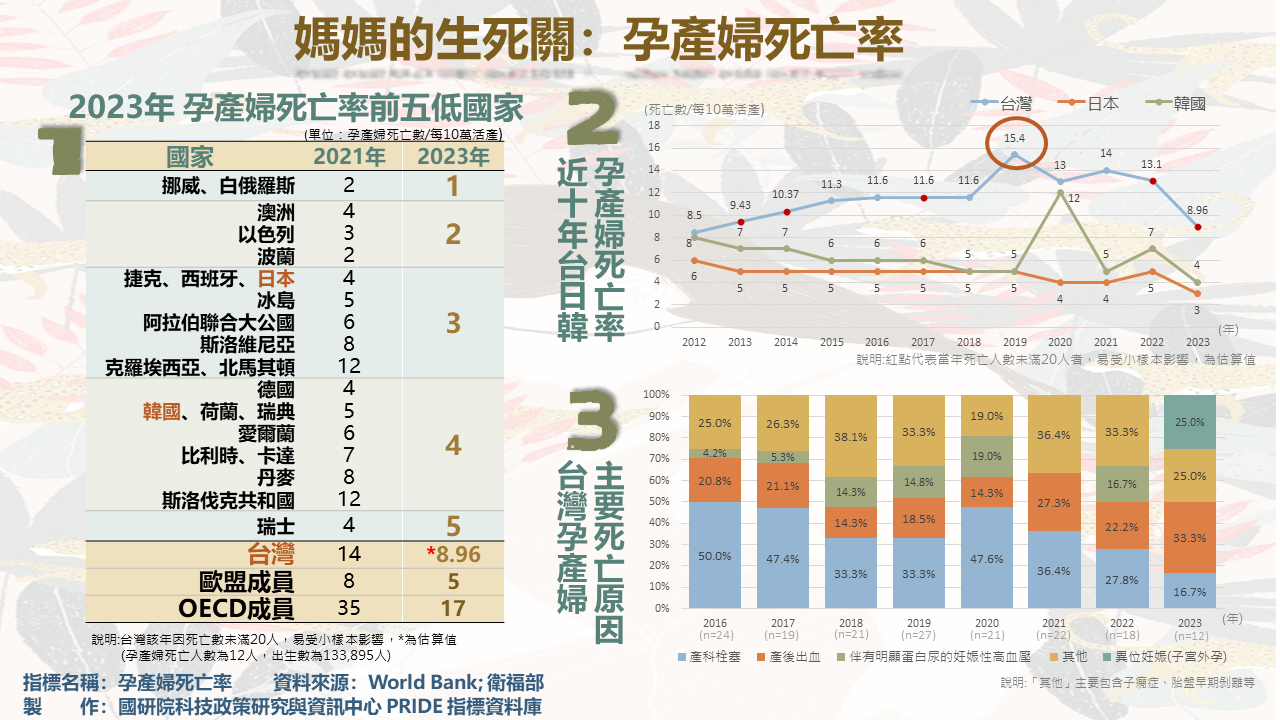

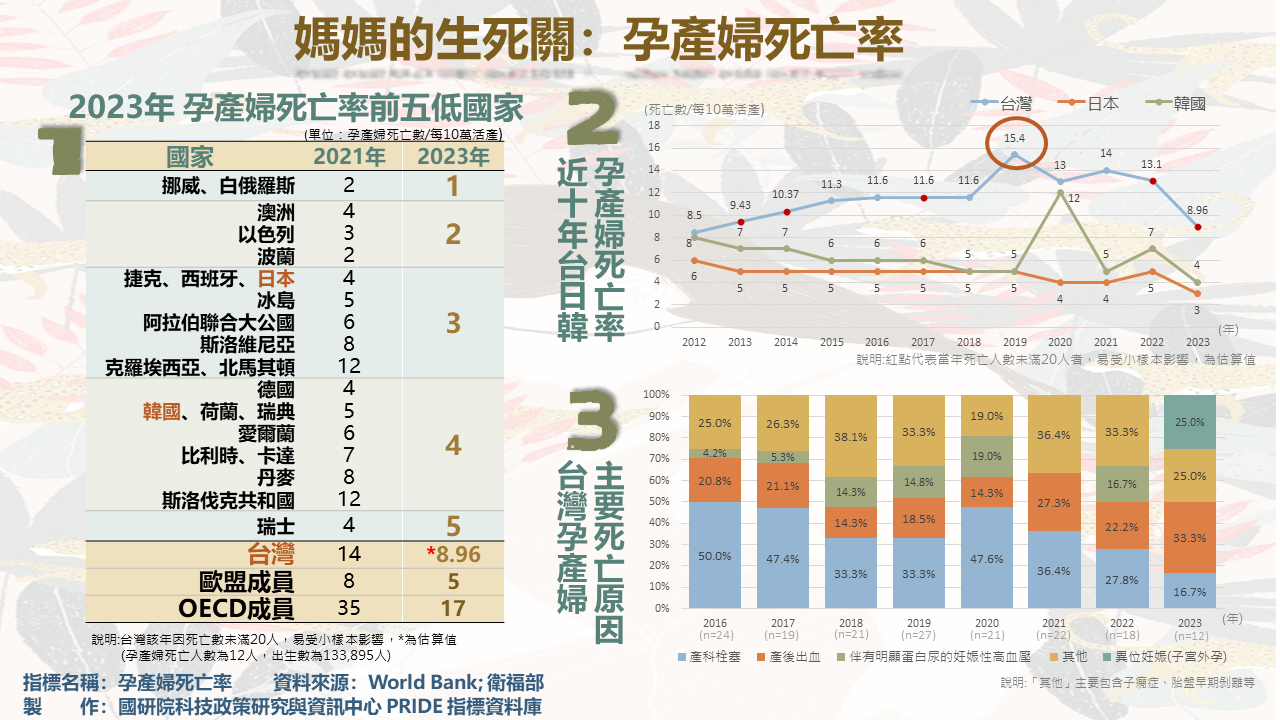

依據世界銀行的數據顯示(圖1),2023年孕產婦死亡率最低的國家為挪威、白俄羅斯,每10萬活產嬰兒中,僅有1名孕產婦死亡;澳洲、以色列、波蘭每10萬活產嬰兒中也僅有2名孕產婦死亡;其次如日韓、冰島、瑞典、丹麥、德國、荷蘭、比利時、阿拉伯聯合大公國、卡達等皆有不錯表現,孕產婦死亡率約十萬分之3至4,而歐盟成員國的孕產婦死亡率平均約為十萬分之5;從數據可觀察到,這些孕產婦死亡率較低的國家,多為社會經濟發達的國家,這也意味著孕產婦死亡率普遍與社會經濟發展程度、享有的醫療資源和機會有關。觀察台灣2023年孕產婦死亡情況,死亡人數為12人,經估算後約為十萬分之8.96 (註2),雖然在全球表現並不差,但仍落後歐盟平均水平。

觀察台灣近十年的孕產婦死亡率變化(圖2),發現台灣高於日韓許多,台灣孕產婦死亡率從2012年與日韓相近,開始逐年攀升,並與日韓差距拉大,2019年死亡率達到最高點(十萬分之15.4),而反觀日韓,兩國孕產婦死亡率則逐年緩慢降低,2023年分別僅有十萬分之3和十萬分之4 (除了韓國2020年飆升外),這顯示台灣在孕產婦照護方面,與鄰近的先進國家相比,仍有進步空間。

依據國內數據,台灣從2016年至2023年孕產婦死亡人數約12~27人不等(圖3),近三年有逐年下降趨勢,主要死亡原因為產科栓塞、產後出血、子癲症、胎盤早期剝離等,過去「產科栓塞」為最主要死亡原因,近年比例已逐漸下降,但產後出血、異位妊娠、其他(如子癲症、胎盤早期剝離)仍是重要死亡原因,為了更有效降低孕產婦死亡率,未來或許可對生產事故進行更細緻分析,以了解哪些環節或資源問題,才能更有效提出預防方案。

在少子化日益嚴峻的台灣,母嬰健康安全更顯得至關重要,台灣自2021年開始推動以母嬰照護為核心的「周產期照護網絡計畫」,希望結合基層診所與醫院,透過資源共享,強化區域內高危險妊娠轉診處置能力及新生兒加護照護,讓母嬰能獲得連續且完整的醫療照護,不僅是身體,也應包含心理健康,以期創造一個真正關心孕產婦身心健康的友善環境。

【註1】WHO (2025). Trends in maternal mortality estimates 2000 to 2023. https://www.who.int/publications/i/item/9789240108462

【註2】台灣2023年孕產婦死亡人數為12人,出生數為133,895人,經估算後為十萬分之8.96,但因死亡數未滿20人,易受小樣本影響,僅供參酌。

關鍵字:孕產婦死亡率;生產;死亡原因;母嬰健康;周產期照護網絡計畫

影音連結:https://youtu.be/Phj5Ldrj95M

(上線日期:2025-07-31)