活得久還是活得好?

在探討生命的長度與品質時,我們面臨一項重要課題:我們應該追求長壽,還是更重視活得健康有品質?一方面,我們關注能自主且健康生活的年數;另一方面,也不得不面對那些可能因疾病或失能而導致生活品質下降的歲月。本文透過「健康平均餘命」與「不健康的平均存活年」兩項指標,剖析人生旅程中兩個重要面向。

根據衛福部定義,「健康平均餘命」是指個人身體健康、無需依賴他人的平均期望存活年;而「不健康的平均存活年」則為個人一生中因疾病或失能所影響的年數,亦即零歲平均餘命減去健康平均餘命。

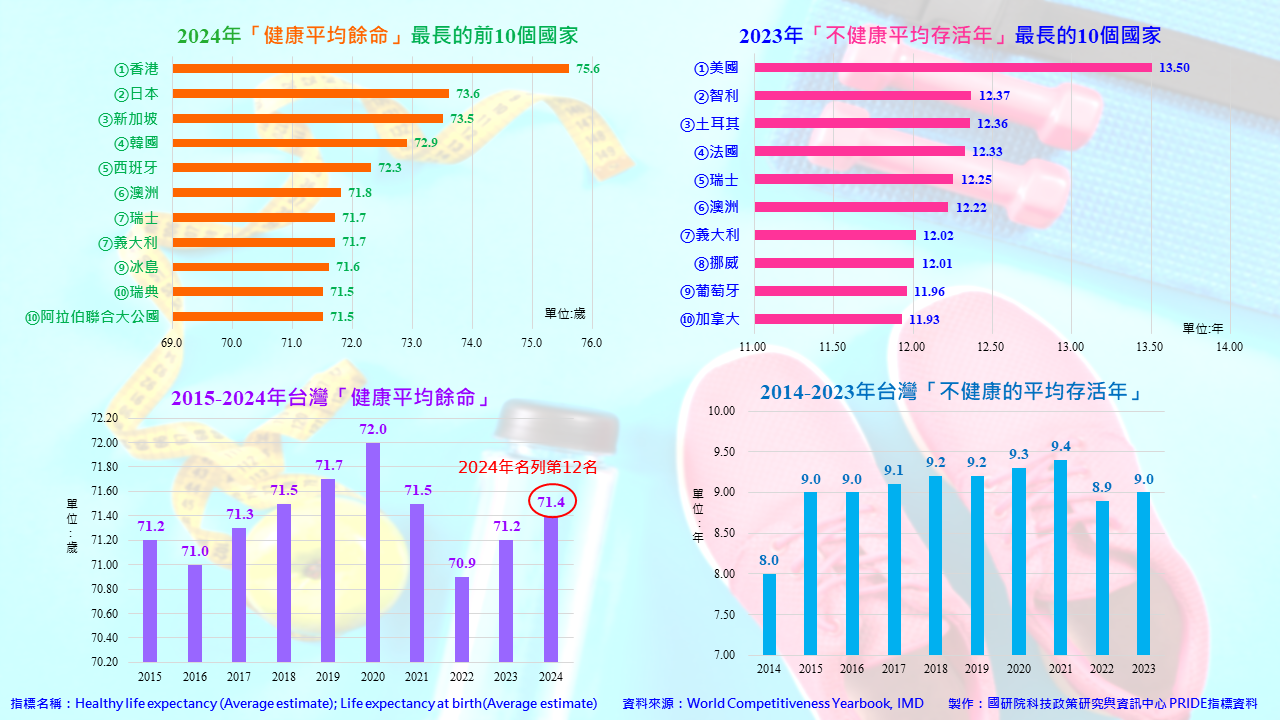

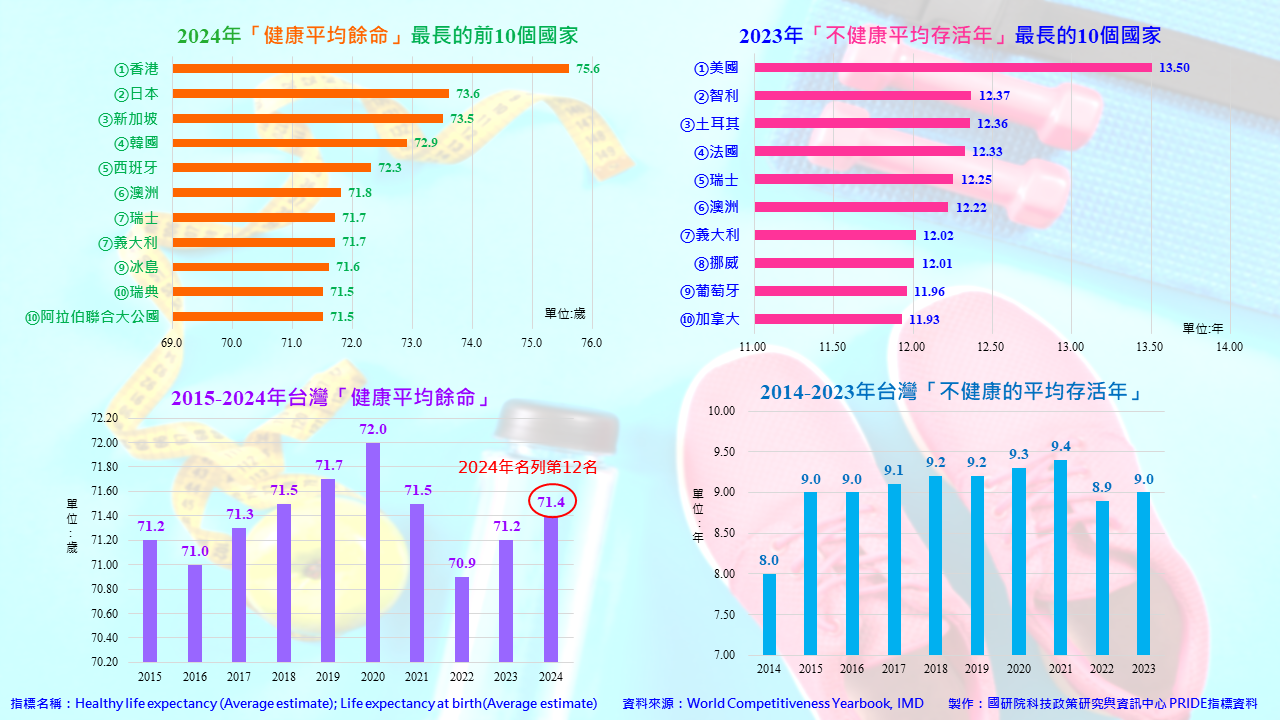

瑞士洛桑管理學院2024年針對全球68個主要經濟體「健康平均餘命」的調查,香港以75.6歲高居全球第1,其次依序為日本(73.6歲)、新加坡(73.5歲)、韓國(72.9歲)及西班牙(72.3歲),其餘國家如左上圖所示。台灣以71.4歲位列全球第12名,在亞洲地區排名第5,但與鄰近的日本、新加坡及韓國相比,仍有成長空間。

至於2023年「不健康的平均存活年」最長的國家,美國以高達13.5年位居第1,其次依序為智利(12.37年)、土耳其(12.36年)、法國(12.33年)與瑞士(12.25年)等國(詳如右上圖所示)。

觀察台灣2015至2024年間「健康平均餘命」的變化(如左下圖所示),2020年為72歲,為期間的高點;但隨後下降至2022年70.9歲,為歷年最低,2024年則回升至71.4歲。

相對地,台灣「不健康的平均存活年」(如右下圖所示),2014年為8年,是2014至2023年間最短的時期;但2015年卻急升至9年,之後逐年上升,至2021年達9.4年的高峰。2022年下降至8.9年,2023年又小幅上升至9年。

上述數據提醒我們,對於健康的平均壽命,我們應抱持積極的自我照護精神,建立良好的飲食習慣、規律運動、定期健檢,並保持心理健康,以延長自主、無病痛的健康歲月,活出生命的質感。而對於可能無可避免的不健康存活年,則需培養堅韌與樂觀的態度,學會面對身體機能衰退與慢性病的現實,並提早規劃長照,建立相關支援系統。以達成延長健康歲月、縮短不健康年數的目標,實現「活得久,也活得好」的理想人生。

關鍵字:健康平均餘命;零歲平均餘命;不健康平均存活年

影音連結:https://youtu.be/aGRRreXFURA

��(上線日期:2025-07-31)